- トップ

- Turnpoint Media

- モビリティ業界動向

- 【最新版】基礎からわかるEV市場|世界と日本の現状動向

モビリティ業界動向

【最新版】基礎からわかるEV市場|世界と日本の現状動向

2024.02.22

2025.06.17

転職活動にお困りですか?

Consultation

- 自分の条件に合う求人が

わからない - 求人を探す時間がない

- キャリア設計から考えたい

Turnpoint Consultingは自動車・モビリティ業界専門の転職エージェントです。業界に精通したエージェントがあなたのキャリアをサポートします。

目次

こちらの記事では、自動車業界が直面しているCASE革命¹のうちの一つであるElectric(電動化)に着目し、電動化に向けた市場の動向、世界と日本での電気自動車の現状を、データを基にまとめています。

電動車は温室効果ガスの削減、カーボンニュートラル※²実現の手段として、業界内で国内外問わず最も注目の集まるトピックであるといっても過言ではありません。しかしながら、それだけに数多くの情報が飛び交い、

「現状理解に向けてなかなか整理が追いつかない」

といったこともあるかと思います。

この記事では、電気自動車の種類と定義を確認した後、世界各国の動向と日本国内の状況を最新データと共に追っていきます。なので、

- 自動車業界内のトレンドとして、基礎知識をおさらいしたい

- 面接に行く前の予備知識として、最新動向をおさえたい

このような思いにお応えできればと考えております。

※¹ CASE革命=Connected(コネクテッド)、Autonomous/Automated(自動化)、Shared/Services(カーシェアリングとサービス)、Electric(電動化)の頭文字をとった造語で、自動車の概念を大きく変える技術革新を示す。

※² カーボンニュートラル=日本政府が打ち出した、2050年までに二酸化炭素排出量を0にするという、脱炭素社会の実現を表すスローガン。

電動車(HV+BEV+PHEV+PHV)の種類

カーボンニュートラル実現に向けて、自動車からのCO2排出量削減のために、下記のような電動車が選択肢としてあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較していきます。

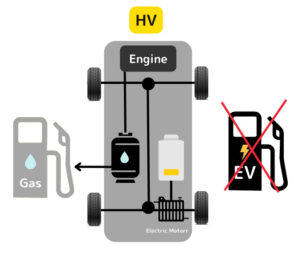

① HV | ハイブリッド車

ガソリンエンジンと電気モーターを搭載し、動力のメインはガソリンエンジン。ブレーキ時に生まれるエネルギーを電力としてチャージすることで電気モーターも駆動させる。PHEVやEVより安価で長距離走行が可能。

車種一例:プリウス(TOYOTA)セレナ(NISSAN)フィット(HONDA)

・メリット:ガソリンなので充電ステーションは不要。燃費が良くエンジンが長持ち。

・デメリット:完全な電動車ではない。エンジンを搭載しているため、排気ガスの排出あり。

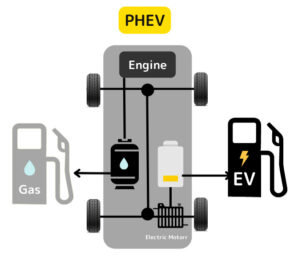

② PHEV | プラグインハイブリッド車

電気とガソリンの両方を使用して走行。EVより安価で日常利用時は実質EV同等、長距離走行も可能。電気だけ、ガソリンだけでの走行も可能。

車種例:プリウスPEV(TOYOTA)

・メリット:HVより環境性能は良い。燃費が良く、電気のみでも走行可能。

・デメリット:車両価格が高い。

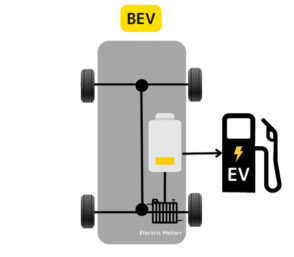

③ BEV | 電気自動車 (BEV – Battery EV)

動力は電気のみであり、環境に優しいことが特徴。車両に搭載したバッテリーに充電し、その電力で走行する。

車種例:Model S/ X / 3 (TESLA) リーフ(NISSAN)I3 /i4 (BMW) I-PACE (Jaguar)

・メリット:CO2排出なし。自宅等で充電可能であるため、FCVと比べると充電環境が充実している。ランニングコストが低い。

・デメリット:車両価格が高い。航続距離が比較的短い。充電に時間がかかる。

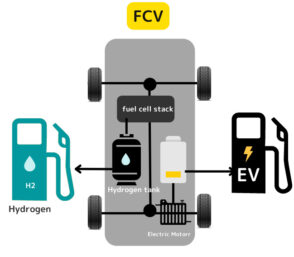

④ FCV | 燃料電池自動車

燃料電池に水素を使用し、酸素との化学反応によって発生した電力をエネルギーとして走行する。

EVと同様、エンジンが無く、その代わりにモーターが搭載されている。

車種例:ネッソ(HYUNDAI)ミライ(TOYOTA)

・メリット:航続距離が比較的長い。エネルギー効率が良く、出力が低くても効率的に運転ができる。走行で発生するのは水蒸気のみなので、環境に良い。騒音が少ない。

・デメリット:燃料電池のコストが高いため、車両価格が高い。水素ステーションのインフラ構築が難しい。

世界の電気自動車市場

実際に市場としての電動車の普及率や産業としての動向はどうなっているでしょうか。今回は特に電気自動車(EV=BEV+PHEV)に特に注目し、海外市場の現状、その中の日本の状況、といった順序で見ていきます。

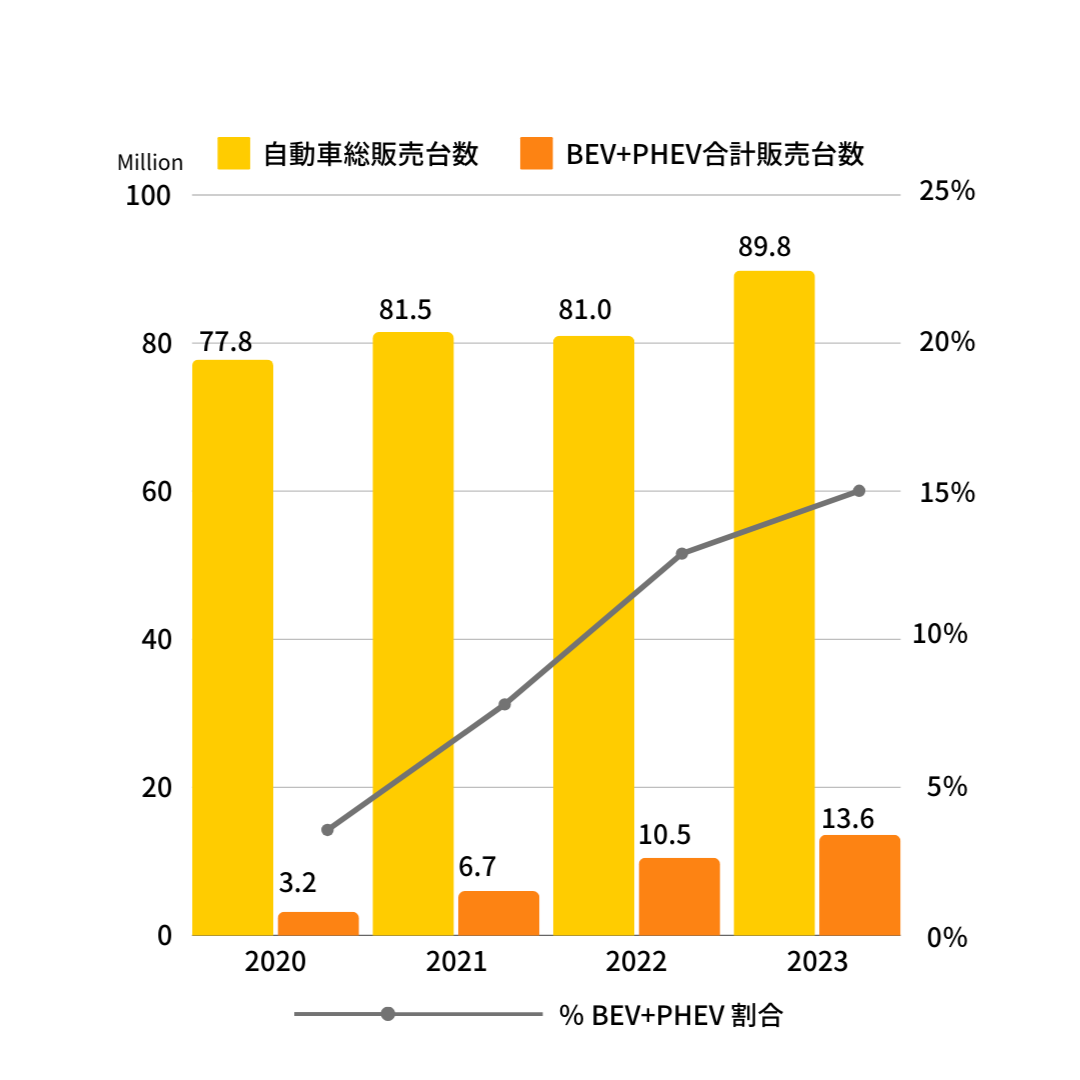

グローバル全体で捉えると、2023年において市場は引き続き拡大し、世界各国での普及が進んでいます。2023年のデータによればEV販売台数はさらに増加し、1360万台に達しました。この数字は2022年に比べて35%の成長を示しています。

グローバル市場における自動車販売台数と電気自動車(BEV+PHEV)販売台数

特に注目すべきは中国市場です。

2023年に日本を抜いて世界最大の自動車輸出国となったことは記憶に新しいですが、その国際的プレゼンスの拡大は、中国のEV市場の成長が起因となっています。中国では特にBEV、PHV、FCVを合わせたNEV(新エネルギー車)という区分が使われていますが、2023年には、中国のNEV販売台数が前年比で約38%増の950万台を超えました。

BEV、PHVへの注目度は高く、販売数はそれぞれ2022年と比べて約25%増、約85%増と、その成長ぶりが伺えます。中国の自動車メーカーであるBYDは、2023年においても圧倒的な販売台数を誇り、「世界の自動車販売台数トップ10」にランクインしました。

ヨーロッパ、特にEU内でもEV市場は拡大を続けており、2023年における新車販売におけるBEVの売り上げは前年と比べて37%増加となりました。新車登録台数全体も14%ほど伸びており、業界の成長に大きく関与していることが伺えます。

EU 内でのEV市場の成長は、気候変動への対応や持続可能な移動手段への需要の高まりなど、様々な要因によって後押しされています。市場は今後も成長を続けることが予想され、2023年は15%だったマーケットシェア率が、2024年には20%近くまで伸びることが予測されています。今後も、技術の発展や政策の推進に注目し続けるべきでしょう。

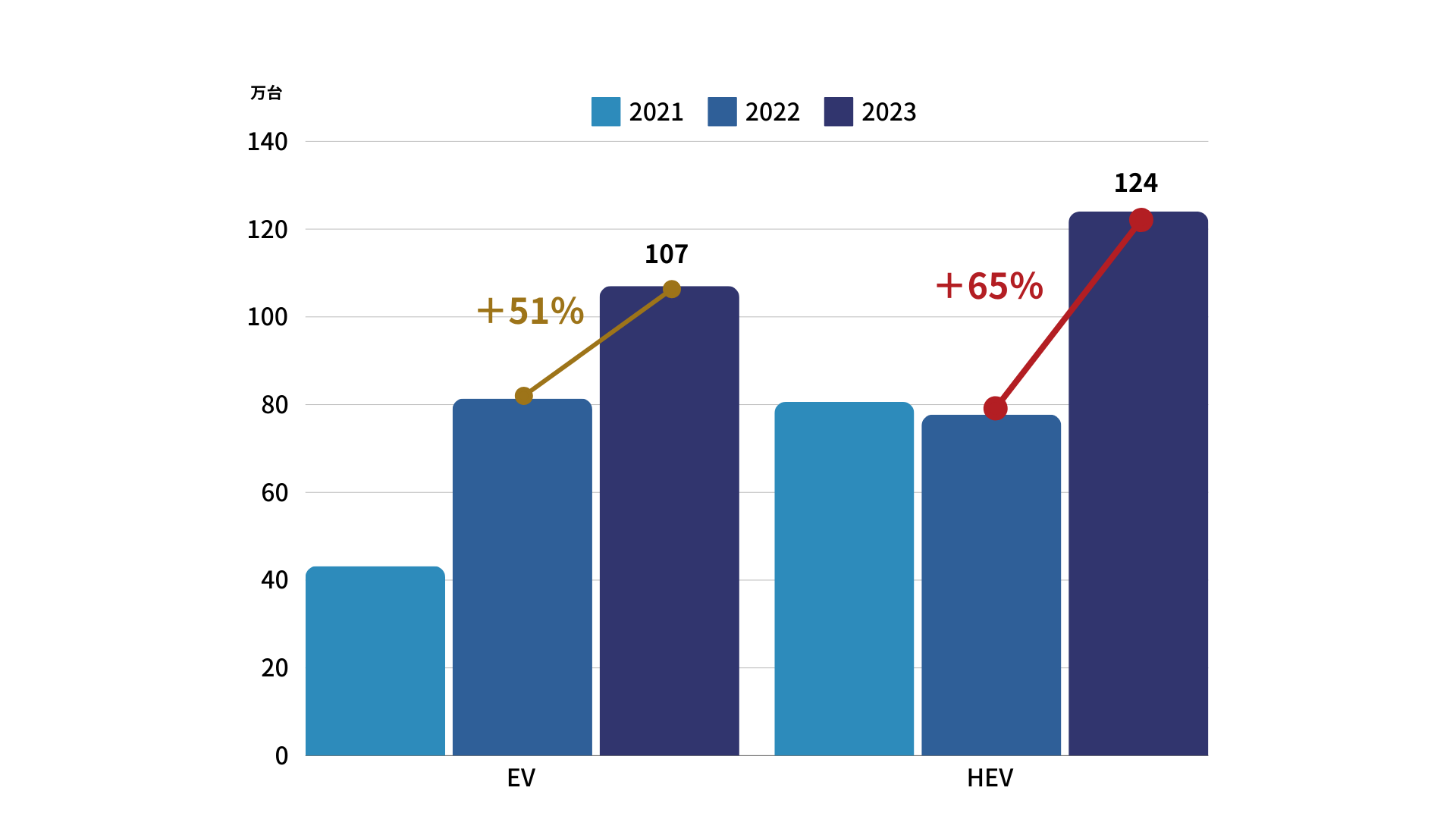

アメリカの市場も見ていきましょう。最新のデータによれば、アメリカ国内でのEVの普及率は前年に比べてさらに増加し、EVの2023年の販売台数は約107万台で、前年に比べて51%増加しました。より一層EVへの関心が高まっていることを示しています。

しかし、意外なことにアメリカではHVの需要がそれを上回ったというデータがあります。2023年のHV販売台数は約124万台、しかも前年に比べて65%増加と、勢いを盛り返していることが分かります。EV購入に対しては政府が税額控除といった優遇措置を図っているものの、それを含めてもコストがHVより割高となってしまうことや、充電スポットが普及に追い付いていないことなど、EVの普及に更なる普及に歯止めがかかっている状態のようです。

FordやGeneral Motorsなどの大手自動車メーカー、そして電気自動車メーカーであるTeslaなどが集まるアメリカにて、EVの普及が今後どのように進んでいくのか、メーカーがどのような方針を取っていくのか、非常に興味深いです。HVが人気を得つつありますが、それは裏を返せばガソリン車と比較して環境に優しいからこそ選ばれているということであり、消費者の環境配慮への関心は高いと言えるでしょう。今後のグローバル傾向とオーバーラップすることも考えられますので、注意して動向を見守りたいところです。

インドのEV市場は着実に成長を続けており、2023年におけるEV新規国内登録台数は、前年比で50%の成長となる約153万台と、過去最高となりました。インド政府の補助金給付を含む普及政策の導入、電池セル生産の発展などが市場の拡大を後押ししています。

また、ASEAN国内でもEV市場の成長は著しいです。タイのEV市場は新車販売市場内で前年比の2.2倍にシェアを伸ばしています。インドネシアのEV市場もまた、その市場の広さと資源の豊かさを強みに成長を続けています。特筆するべきは、世界最大のニッケル産出国であることを生かして政府がEVバッテリーの国産化に着力していることです。

いずれの国に関しても、政府主導で普及策が講じられ、そこに各国の強みを生かした方針でメーカーが追随していき、市場拡大を遂げています。

日本の電気自動車市場の動向

ここまで、世界の主要市場におけるEVの普及状況を確認してきました。日本市場の現状に移る前に、冒頭でも述べたカーボンニュートラルに関して、日本政府が掲げている目標を見直しましょう。

- 2035年 新車販売で電動車100%を実現する

- 2050年 実質CO₂排出ゼロを目指す

上記の通り、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指し、政府主導で電気自動車の市場拡大が図られています。例えば、政府主導の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(CEV補助金)によって、消費者の購入のハードルを下げるような施策も取られています。今後もこの購入補助金は継続される予定なので、政府のEVに対する前向きな姿勢が充分見て取れると思います。

その結果、日本のEV市場は年々着実に成長を続けています。ですが、世界の他の国に比べるとまだまだ小規模です。

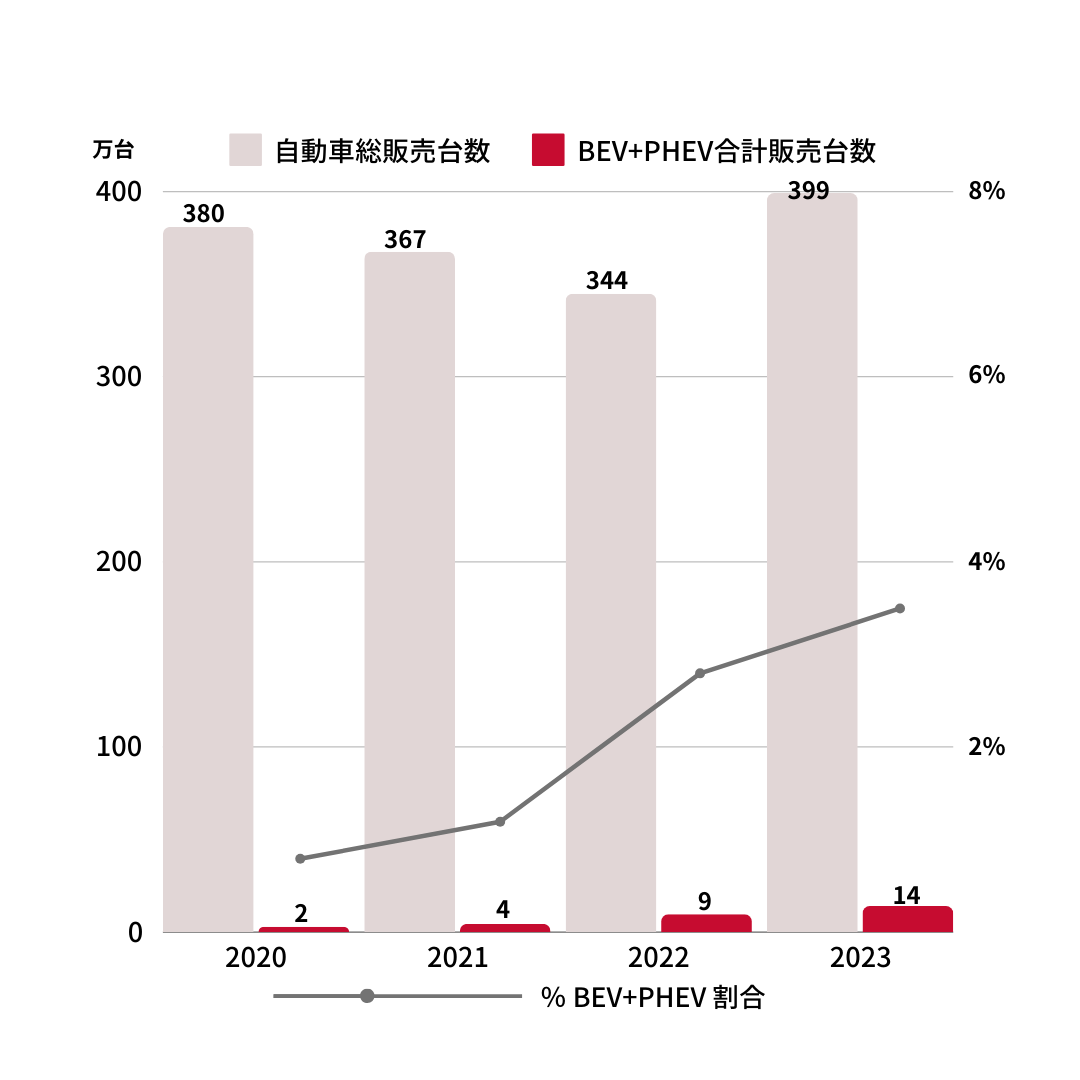

世界各国と同様、まず、数値を見ていきましょう。2023年に国内で販売されたEV(BEV)販売台数は前年比50%増の約8万台となりました。PHEVと合算すると約14万台となり、過去最高の数字です。

ただし、日本のEV市場は依然として他国に比べて小規模です。マーケット全体におけるシェア率も前年を上回りましたが、その実情は約3.5%と、他国に対して遅れをとっていることが分かります。

EVの普及における過程には、さまざまな要因が影響します。政府の補助金制度は存在するものの、メーカー努力によるコスト低下や、充電インフラの整備など、購入者の生活に寄り添う施策が今後の普及に向けて重要となります。

日本国内における自動車販売台数および電気自動車(BEV+PHEV)販売台数の比較

最後に

今回は電気自動車というトピックに関して、基礎知識から世界各国の市場の動向まで、最新のデータと共に見てきました。各国が電気自動車の普及を促す中、どのようなスピード感で自動車業界及びそれを取り巻く社会が変わりつつあるのか、ファクトベースで確認ができたかと思います。

ただ、政府・企業共に開発・普及に向けて余念が無いため、業界を取り巻く状況は非常に変化が速いです。今後の業界情勢把握のためにも、

- 電気自動車を扱うメーカーの動向

- 今後の世界情勢の変化

- 国内の電気自動車の更なる普及に向けてどのような課題があるのか

- 電気自動車関連を扱うサプライヤーやインフラ整備・モビリティサービス企業の動き

上記のようなトピックに関しても注目していく必要があります。

自動車業界におけるトレンドの理解は、転職を考える際、特に企業リサーチや面接対策において、非常に役立ちます。Turnpoint Consultingは自動車業界特化のエージェントとして、転職を考えている方には自動車・モビリティ業界の転職市場や選考での対策について、また、企業の採用担当者の方にはこの業界の人材の流れについて、最新かつ信頼性の高い情報をお届けします。

転職活動にお困りですか?

Consultation

- 自分の条件に合う求人が

わからない - 求人を探す時間がない

- キャリア設計から考えたい

Turnpoint Consultingは自動車・モビリティ業界専門の転職エージェントです。業界に精通したエージェントがあなたのキャリアをサポートします。

この記事の監修者

Turnpoint Consulting Co., Ltd.

Turnpoint Media運営事務局

Turnpoint Consultingは自動車・モビリティ業界専門転職エージェントです。業界の実情を把握した専門コンサルタントが求人のご紹介から面接対策、内定に至るまで伴走支援いたします。Turnpoint Mediaでは、業界のトレンドや転職情報などのお役立ち情報を発信していきます。

Consultation

自動車・モビリティ業界における

転職やキャリア設計、

求人の選定の

ご相談を承ります。

- トップ

- Turnpoint Media

- モビリティ業界動向

- 【最新版】基礎からわかるEV市場|世界と日本の現状動向