2023年12月12日 自動車業界 × IT人材動向

自動車業界、日本の基幹産業の一翼を担う今、CASE革命が業界に大きな変革をもたらしています。この記事では、日本自動車工業会(JAMA)を含むデータをもとに、雇用・人材の観点から自動車業界の現状と自動車メーカーの直面している事業転換とそれに伴った求人の変化について説明しています。

また、IT人材の求められる状況や課題にも焦点を当て、自動車メーカーでのIT人材育成の取り組みを紹介し、先端技術開発に関わるデジタル人材の広範な需要に迫ります。日本市場の現状を理解し、キャリアアップに向けての情報収集にお役立ていただければ幸いです。

1. 自動車関連産業での雇用・就業人口

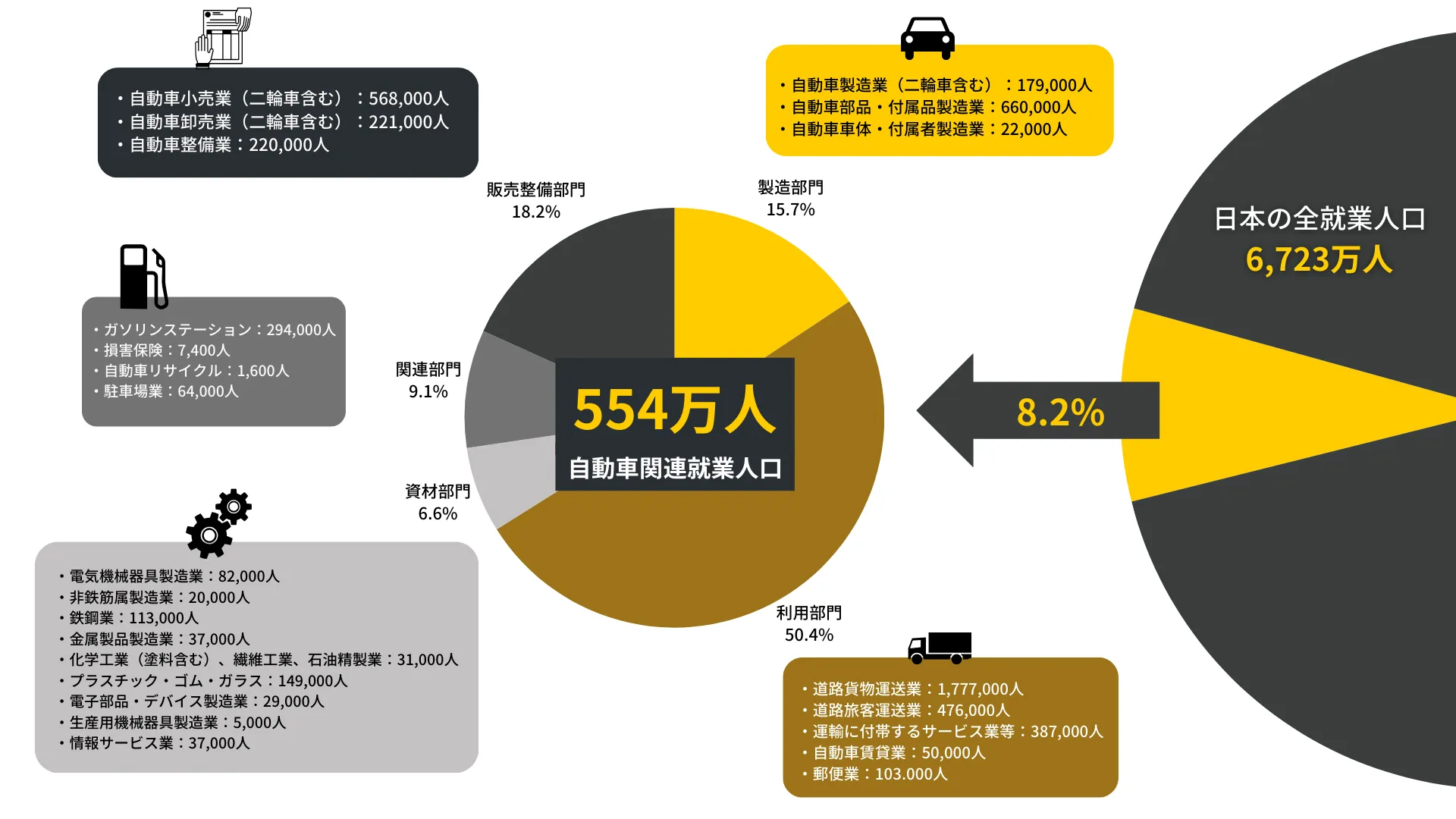

2022年における日本での自動車関連の製造品出荷額において、自動車産業は全体の17.1%、輸送用機器としては19.1%にも及びます。その基幹産業を支える自動車業界関連で働く割合は全就業人口6,723万人のうち554万人で日本の就業人口の約8.2%(2022年)は自動車業界関連の就業者ということが分かります。

自動車関連就業人口の割合

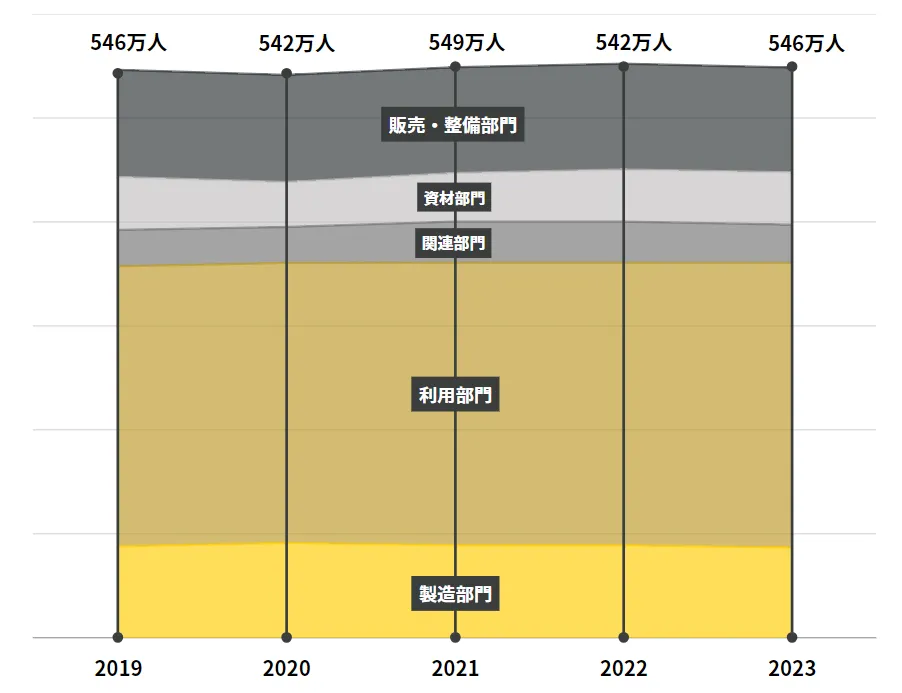

554万人のうち、完成車・部品メーカーなどの製造部門の就業人口は約16%、整備販売部門の割合は18.2%となっています。多くは貨物運送などの利用部分が半数以上を占めています。直近5年の部門別の就業人口の変遷を見ると、製造部門約90万人、利用部門は約270万人、関連部門約35-40万人、資材部門50万人、販売・整備で約100万人と毎年変化はあるものの全体的に大きな変化はありません。

日本全体でのIT人材人口

現在最もニーズの高いと言われているIT職種で働く人の全就業人口に対する割合は、約90万人|約1.3%と言われており、自動車業界においても高いニーズがあるにも関わらず、いかに不足しているかが分かります。経済産業省が公表した「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」では、2030年には約79万人のIT人材が不足するとの試算結果が出ています。

2. 自動車業界の各企業の事業転換とIT関連求人の増加

近年、自動車業界では先端技術の進展に伴い、事業の転換が進んでいます。特に自動運転技術やコネクティッドサービスが一般化し、これに伴い新規EVメーカーの台頭や完成車メーカーの目標が変化する中、従来のハードウェア中心のビジネスモデルから、よりテクノロジーに焦点を当てた事業への移行が進んでいます。

このような技術変革の影響は日本だけに留まらず、世界的に自動車業界の雇用に影響を与えています。

例えば、ドイツでも自動車産業が大きな変革を迎えており、雇用の減少が顕著となっています。半導体不足や自動車産業の構造変化、そして新型コロナウイルスの影響により、ドイツの自動車産業は83万8000人の雇用のうち7%にあたる約6万7000人を失っています。この雇用減少は今後も続く可能性があり、ドイツの労働組合IGメタルのホフマン会長は、今後の戦略が自動車メーカーと部品メーカーの両方にとってドイツで価値を創造し続けるための鍵であると指摘しています。

何も対策を講じなければ2030年までに41万人の雇用が失われるとの試算も存在します。一方で、新しいモビリティや再生可能エネルギーへの意向が新たな雇用を生み出しており、需要と供給のギャップが生まれつつある状況も報告されています。

(参照:Reuters)

♦ 外資自動車部品メーカーのCASE適応・事業転換の事例

自動車関連企業はこの変革期において、新たなビジョンと戦略を模索しています。

ボッシュ| Bosch

ボッシュはEV用の充電インフラ整備に関わるソリューションを提供したり、電気自動車、燃料電池車のコンポーネンツを開発している。またPACE、「Personalized」「Automated」「Connected」「Electrified」に向けてマイクロソフト社との協業により車両とクラウドをシームレスに結ぶソフトウエアプラットフォームを構築するなど様々な取り組みが進んでいる。

(外部サイト:Bosch)

コンチネンタル| Continental

ドイツのコンチネンタルはコネクティッド、アシスト、自律走行、ソフトウェア、高性能コンピュータによる新しい車両アーキテクチャ、高成長地域におけるタイヤおよびコンチテック事業、フリートおよび産業顧客向けなどのデジタルソリューションおよびサービスの分野で平均以上の成長に焦点を当てている。

(外部サイト:Continental)

フォービア| Forvia(Hella & Faurecia)

HELLAは、エレクトロニクス、照明、ライフサイクルソリューションという3つの事業領域で展開しており、自動車シーティング、インテリア、エレクトロニクスなどで展開するFaureciaとの合併で電子機器やEV化へのシフトに対応しコックピット全体をカバーしていく。

(外部サイト:Forvia)

プラスティックオムニウム&AVL| Plastic Omnium&AVL

燃料システム、燃料タンクを手がけるフランスの大手自動車部品Plastic OmniumはElringKlingerと燃料電池技術で提携し、世界的な水素戦略を進め、AVLとも戦略的水素パートナーシップを結んだ。

(外部サイト:Plastic Omnium)

ギャレットモーション| Garrett Motion

スイスに本社を置く自動車部品メーカーGarrett Motionは、ターボチャージャー、コンプレッサーなどの主力分野からコネクティッドカーに向けたサイバーセキュリティソリューションにも注力。

(外部サイト:Garrett Motion )

ウェバスト| Webasto

ルーフシステム、冷房ソリューションを手掛けるドイツのべバストは電気自動車用の充電ステーションなど開発製造にも注力。

(外部サイト : Webasto)

マグナ& LGエレクトロニクス| Magna & LG electronics

カナダの自動車部品大手マグナ・インターナショナルと韓国LGはLG Magna e-Powertrainの合弁会社を設立し、電動化に向けての電動パワートレインへ注力。

(外部サイト : Magna International )

ZF

駆動系、シャシ・テクノロジーやセーフティの分野でリードするドイツのZFは電動パワートレイン・テクノロジー事業部の設立、商用車向け技術を提供するWABCO社との統合や、ソフトウェアソリューションの販売、および新ソフトウェアセンターのローンチなど転換を進める。

(外部サイト:ZF )

このような状況からも明らかなように、自動車業界の変革は求人市場にも影響を与え、特に新たな技術領域におけるスペシャリストの需要が急増しています。企業はこれに対応するため、積極的な採用と従業員のスキル向上を重視し、自らの競争力を高める戦略を展開しています。

♦ IT 関連求人の増加

求人状況の観点からみると、自動車業界ではソフトウェア関連の求人が急激に増加しています。これは自動車のSDV(Software Defined Vehicle)化が進む中で、ソフトウェアが機能や性能に与える影響が著しく拡大しているためです。特に、5Gの導入に伴い自動運転技術や車両のネットワーク接続、OTA(Over-the-Air)など無線通信に基づく更新が可能なコネクティッド領域の求人が増加しています。この傾向は車載システムやサイバーセキュリティ領域にも波及しており、求人数は数年前と比較して急速に増大しています。

【ソフトウェア求人の増加している領域】

- 自動運転領域

- コネクティッド領域

- サイバーセキュリティ領域

- MaaS領域

職種としては、幅広い職種の採用が進んでいます。MaaS領域ではデータ分析やモバイルアプリ関連の求人が目立ちます。SEやインフラエンジニアなど、システム開発や運用スキルを要する職種では、自動車業界外からの人材も引きつける形勢にあります。一方で、組み込みエンジニアの求人は、自動車業界での経験を要求されることが一般的です。

外資メーカーでは、開発された技術を日本市場で具現化するためのアプリケーションエンジニアやテストエンジニア求人がよく見られます。また、法規制の影響などから採用ニーズが高まっているものの、人材が枯渇している領域がサイバーセキュリティ領域です。特に、日本市場においてサイバーセキュリティ領域のエンジニアが限られており、海外本社から求められる高度なスキルを有する人材が日本ではなかなか見つからないという課題が浮き彫りになっています。

また、技術職だけでなく、営業職などの事務系職種においてもそれぞれの技術に関する知識が求められており、IT知識の習得は職種に関係なく求められるようになっています。

3. IT人材不足の課題と挑戦

IT人材の確保において、日本はさまざまな課題に直面しています。

その一因として、『少子高齢化の影響』や他国に比べて不足している『IT教育』などが挙げられます。また、『激務薄給』も要因の一つです。多くの日本のIT人材がSier(システムインテグレーター)などのIT企業で活躍しており、システム開発の現場では下請け企業に開発が委託されることが一般的です。この請負構造により、下請け企業のエンジニアは厳しいスケジュールの中での開発作業や残業に追われているケースが多く見受けられます。給与面でも、外資系企業のエンジニアと比較して給与が低く、求人数は増加している一方で給与の理由で応募に至らない状況も多く見られます。

大手人材会社の調査によると、デジタル人材の65%の年収が390万円から540万円であり、615万円以上は5%、1000万円は一握りというデータがあります。また、他の17カ国では、IT技術者の給与が日本より高いという調査結果も出ています。

IT人材の不足は、業界に関わらず全業界が直面している日本での課題であり、スイスの国際経営開発研究所(IMD)の世界競争力ランキングによると、日本のIT技術(デジタル技術)は2021年で63カ国中28位という結果でした。(引用:IMD Digital Competitiveness Ranking)

♦ 採用と育成の同時進行が必要

• 大企業と中小企業のデジタルデバイド

このような状況に対応するためには、企業はIT人材の確保と育成を同時に進める必要があります。大手企業においてIT人材は不足しており既に大規模なIT人材育成を実施している企業も多く見られます。その一方で、IT人材の獲得に苦戦しているのは日本の労働者の7割を雇用する中小企業です。2020年のIT人材白書によると、企業規模の1000名以下の企業では「大幅にIT人材が不足している」と感じている企業が1001名以上の企業より割合が高く、大手企業と中小企業との間えの『デジタルデバイド』が生じています。

• 個人のITスキルへの意識向上

この一方で、新型コロナウイルスの影響により在宅勤務が広まり、個人のITスキル向上への意識は高まっています。情報処理推進機構によるITパスポート試験の受験者数は年々増加し、5年前と比較して3倍以上に増加しています。このような意識の高まりに合わせて、企業は資格取得支援制度を設けるなどして社員のITスキル向上を支援し、IT人材が働きたい環境整備をすることで外部からの採用にも積極的に注力する必要があります。

♦ 優秀な海外の人材の採用

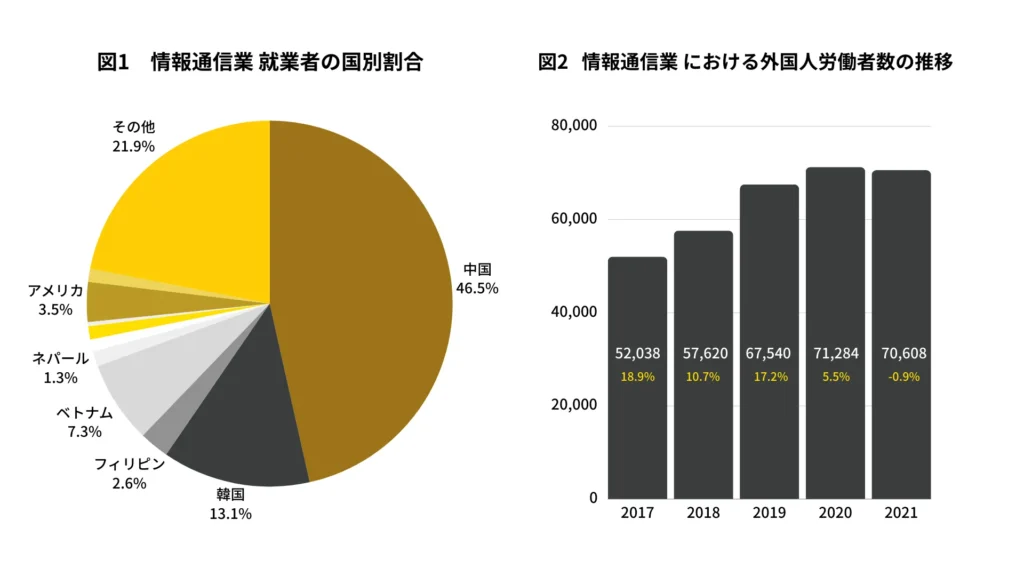

• ダイバーシティアンドインクルージョンの推進

また海外の優秀な人材の採用も解決策の一つです。言語の壁はありますが、情報処理能力を必須科目として学んでいる海外のIT人材は、優秀な人材も多く、現に外国籍のIT人材を採用する企業も増えてきています。また、外国人を受け入れやすい体制を目指すことで企業のダイバーシティアンドインクルージョンも推進されます。

• 政府による高度人材受け入れの促進

日本政府も優秀な外国人IT人材の受け入れ促進のため、『高度人材ポイント制』を設け、ポイントの合計が一定点数に達した高度人材に対し出入国在留管理上の優遇措置を講じるなど受け入れ態勢を整えています。(参考:JETRO 高度人材外国人に対するポイント制による優遇制度)

• 外国人エンジニアの年収相場

ただし、優秀な外国人エンジニアの採用により国内人材では確保できなかった領域が補填されイノベーションの促進に繋がる一方で、そのような外国人エンジニアの年収相場は高くなることは認識しておく必要があります。人材紹介の現場では『IT部門の人材だけ給与を上げることはできない』という理由で、オファー金額が低くなり優秀な人材が獲得できないケースが多く見られます。まずは、給与体系を見直し優秀なIT人材獲得の基盤づくりが必要になります。

(参照:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧をもとに作成)

4. 自動車メーカーにおけるIT人材の社内育成

大手自動車メーカーでは、ソフトウェア人材の社内育成も積極的に進められています。完成車メーカー、部品メーカーでの取り組みについて、いくつかご紹介します。

ホンダ| Honda

ホンダは2023年3月にインドのソフトウエア開発会社、KPITテクノロジーズとの連携を強化し、2023年7月にはSCSKと協業し、2030年までに開発を担う人材を1100人増やすことを目指しています。KPITテクノロジーズとの協業が海外でのソフトウエア開発における競争力強化を狙っているのに対し、SCSKとの協業は日本国内での競争を念頭に置いているようです。

日産|Nissan

2017年にソフトウェアトレーニングセンター(STC)を設立し、年間100人規模で養成している。約3か月半にわたり、ソフトウェアの基礎を学ぶ。ソフトウェア開発で主流になっているモデルベース開発に使うツールや開発標準、開発の考え方などを学び、日産における自動運転を含めたソフト開発に精通する人材育成を目指しています。

トヨタ| Toyota

トヨタは2025年までに9000人にリスキリングを促し、講座受講やプログラミング言語の習得などでソフト人材に転身させまることを目指しています。Woven PlanetやToyota Connected、海外の開発拠点と連携し、グローバル全体で18,000人規模のソフトウェアの開発体制を構築し、全世界でソフトウェアの開発の推進を目指しています

フォルクスワーゲン| Volkswagen

フォルクスワーゲンは2019年にソフトウェア事業を担当する『CARIAD』を設立し、2025年までに5,000人以上の専門家を配置して開発を加速させる計画を進めています。この取り組みは、グループ内のすべての新型車におけるソフトウェアプラットフォームの共有化や、ソフトウェア開発の内製率を10%未満から60%以上に引き上げることを目指しています。また、社内のIT人材を育成するために、『Faculty 73 プログラム』をベースにして、ジュニアソフトウェア開発者になるためのトレーニングを実施しています。

(参考:Volkswagen looking for IT talents for third generation of Faculty 73 )

ボッシュ|Bosch

約40万人の労働者を対象に、2026年までの10年間で約2800億円を投資し、社員のリスキリングを実施しています。「ボッシュ・トレーニング・センター」を世界7か所に設立し、研修や学習ツールを提供しており、全社的にラーニングカルチャーを促進しています。日本もグローバル拠点の一環として、海外の拠点と協力しながら、ボッシュ・ジャパンの従業員向けの研修の企画や運営を担当しています。

デンソー|Denso

ソフトウェアエンジニアのキャリア開発支援「CIP:Career Innovation Program」に取り組んでいます。この、CIPを通じて部品技術者1000人を2025年までにソフトウェアエンジニアに転身させることを目指して取り組んでいます。

また、『AQUAWINGS』という宿泊型のグローバル研修施設を設立し、社員の成長を支える環境構築に取り組んでいます。

『AQUAWINGS』画像©:日建建設

5. まとめ

自動車業界はかつてのモノづくりの枠を超え、車両の生産・販売だけでなく、周辺技術や新たなサービスとともに拡大し、広範なモビリティ業界として展開しています。この変化により、他業界とのシームレスな連携が求められ、新たな時代に移行しています。

新技術開発の中心となるモビリティサービスや自動運転において、日本国内のIT人材不足が顕著となっています。この現状を踏まえ、国内外から優れた人材を獲得する一方で、デジタル人材の養成を更に強化する必要があることが分かりました。

IT人材不足は自動車業界に限らず全産業で共通しています。モビリティ業界を推進し、キャリアを築くためには、業種や職種に拘わらず、一人ひとりがデジタル人材として成長するための情報収集やオンライン研修、自己啓発に専念することが必要です。エンジニアだけでなく、事務系職においてもITリテラシーを向上させる必要があります。

時代の変遷に適応し、技術に精通したIT人材を増やしていくことは、今後の日本市場での成功に不可欠であり、市場価値向上の鍵となるでしょう。

Turnpoint Consulting 株式会社では、特に自動車・モビリティ業界に焦点を当てた転職サポートを提供しており、面接の練習や回答の添削など、さまざまな面でお手伝いさせていただいています。お仕事探しや転職に関するご質問やお問い合わせがありましたら、どうぞお気軽にお知らせください。