2023年1月13日 バッテリー交換技術の動向 | 二輪・四輪メーカーのバッテリースワッピングに迫る

2. 日本市場での二輪メーカーバッテリーシェアリングサービス

日本では、ENEOSグループを中心にバッテリーシェアリングサービスとインフラ構築を手掛けるGachacoが2022年3月に設立されました。

出資比率はENEOS社が51%、ホンダ社が34%、カワサキ社、スズキ社、ヤマハ発動機社が5%ずつとなっています。バッテリー仕様の共通化を進める二輪4社(ホンダ・川崎・スズキ・ヤマハ)の開発力を活用し、全国約12,000箇所のサービスステーションと特約店ネットワークの強みを活用しインフラ整備に取り組んでいます。

(参照:Gachaco Website)

BAASとは?

「バッテリー・アズ・ア・サービス(BaaS)」とは、バッテリーを購入するのではなくレンタルすることで、初期費用を抑えることができます。消耗したバッテリーは専門の自動充電ステーションで数分のうちにフル充電されたバッテリーと交換することができ、空のバッテリーは充電ポートに入れられ、そこで完全に充電された後、別の車両に交換することができます。

3. 海外二輪メーカーのバッテリースワッピング例

ここでは、海外の二輪メーカーでバッテリー交換技術に取り組む企業をいくつか紹介していきます。

1.Gogoro(台湾)

Swap & Go

台湾のスタートアップ企業Gogoroはバッテリー交換技術を進める企業の中でも注目を集めている企業で、台湾国内のみに留まらず、中国、インド、インドネシア、シンガポール、フィリピンなど二輪販売台数の高いアジア諸国ですでに展開を進めています。日本でも、住友商事との戦略的パートナーシップを組み2018年に石垣島でシェアリングサービスを開始しています。

2.KYMCO(台湾)

KYMCO Ionex Fully Explained

台湾のKYMCOは「IONEX Recharge」を導入し、Gogoroとは異なりサービスの一環としてライダーが立ち会うことなくバッテリー交換が可能です。夜間など指定された時間・場所で車両のバッテリー交換を行うことができます。

3.SUN Mobility (India)

SUN Mobility は、日本のEVベンチャーであるTerraMotors社と戦略提携を組みバッテリー交換の開発に取り組んでいます。

参考:TerraMotors<インドにおけるEVインフラへの参入の一環として、電池交換式インフラをもつSUN Mobilityとの戦略的提携を発表>

4.Swobbee(ドイツ)

ベルリンを拠点にマイクロモビリティ車のバッテリー交換の商業化に取り組むスタートアップ企業スウォビーは、Gogoro社をロールモデルにしており、欧州の持続可能エネルギー促進機関であるEIT InnoEnergyが主導する650万ドルの資金を新たに調達しています。

参考:Berlin-based Swobbee wants to bring micromobility battery swapping to Europe

4. 四輪業界におけるバッテリー交換技術動向

二輪業界では、バッテリーシェアリングにおけるコンソーシアムが設立されるなど各企業が注力している一方で、四輪車業界ではどうでしょうか。

もともとBAASはイスラエルのスタートアップ企業Better Placeが取り組んでおり、バッテリー交換アイデアを導入し、2000年代半ばにシリコンバレーで注目を浴びました。Better Placeは創業者シャイ・アガシのカリスマ性に支えられ、9億ドルもの資金調達に成功しましたが、膨大なバッテリー保管コストとパートナーシップの制約に直面し、最終的に倒産しました。500,000ドルのバッテリー交換ステーションの建設費用が最終的に1台あたり200万ドルに上り、Better Placeのパートナーはルノーだけでした。

参考:What is a Battery-as-a-service? |Shoosmiths

また、TESLA社もこのアイデアに着目し、モデルSにおけるバッテリー交換を試みましたが問題が多くサービスは徐々に衰退しました。

一方、中国では四輪車におけるバッテリーシェアリングの実現に向けたサービス展開が進行中です。中国のプレミアムEVメーカーNIOは、バッテリー交換をリースプログラムとして提供しており、高額なバッテリーコストの問題に対処するために月額制を導入しています。これにより、電気自動車の価格の大半を占めるバッテリー本体を別途購入せずに、車両本体の販売を行うことが可能です。さらに、NIOはブランドのファンを獲得し、オーナー向けの特別なサービスを提供するなど、他の自動車メーカーとの差別化を図り、市場シェアの拡大に取り組んでいます。

バッテリー交換サービス(Battery as a Service、BAAS)は、中国政府もEVのコスト削減と航続距離の向上をサポートする重要な手段として位置づけており、その展開を積極的に奨励しています。

1. CATL社のEVOGO

バッテリーシェアで世界1位を誇るCATL社の子会社Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd.(CAES社)はバッテリーブロック、高速バッテリー交換ステーション、アプリを含む革新的なモジュール式バッテリー交換ソリューション「EVOGO」を展開しています。

2. NIO x LeasePlan

NIO社はすでに中国国内では、200万代以上のバッテリー交換を完了し、LeasePlan社などと提携し欧州と米国のために準備を進めています。

5. 標準化でバッテリー交換の普及は加速するのか?

各メーカーのバッテリー規格が統一されていないと、利用者は充電交換のインフラが限られてしまうため、普及に向けて標準化が鍵となっています。

二輪業界では、ホンダ、川崎重工、スズキ、ヤマハ発動機の4社が、バッテリー交換システムの標準化に合意し(リンク)、各社共通で利用できるよう自動車技術開規格(JASO)に準拠した開発が進んでいます。標準化が進めば、充電ドッキングステーションが複数のメーカーで使えるようになり、コストが削減され、ライダーにとってもより魅力的なサービスを提供していくことが可能になります。

一方で四輪の充電インフラ規格の普及状況をみると、2010年に日本が主導してCHAdeMOの世界基準の規格化を進めましたが、2023年1月時点ではCCSやテスラがリードするNSCSなどの規格がグローバルではより広がっており、日本が主導した規格での世界標準化は苦境に陥っています。

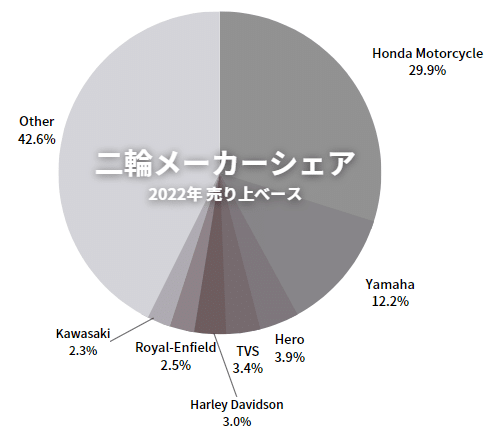

そのため、二輪車におけるバッテリー交換においても海外でシェアの高い日本の二輪メーカーにとって国内市場だけでなく海外においても、日本がリードして標準化を進められるかがスピーディーな普及における鍵と言えるでしょう。世界二輪車トップシェアを誇る本田技研の地域別販売を見ても、アジア市場が世界合計のうち約8割近くを占めており、Marklinesのデータからもインド、中国、インドネシア、ベトナムなどアジア市場が最も大きな市場となっています。すでに、同社は着脱式バッテリー「Honda Mobile Power Pack」を活用した実証実験をインド、インドネシア、フィリピンなどで進めており、順調にインフラ構築が進むかに今後注目です。

充電インフラにおける標準化|Teslaが自社規格で標準化を狙う

先述のCHAdeMO規格、これは日本を中心に急速充電技術として順調に普及しています。一方、各国では地域に特有の規格が展開されており、CCS1やNSCCなどがその例です。特に北米市場では、Tesla社が自社規格として提供する「北米充電規格(NACS)」が急速に普及しており、トヨタ、日産、ホンダを含む日系自動車メーカーだけでなく、ステランティスやフォルクスワーゲングループなどもNACSの採用を進めています。NACSには、急速充電と標準充電の統合や充電器の軽量性、課金カード不要など、日本市場においても今後の発展が注目される利点があります。

6. 最後に

電動化の普及における課題の解決策の一つであるバッテリー交換技術について、普及状況や国内、海外での事例を見てきました。

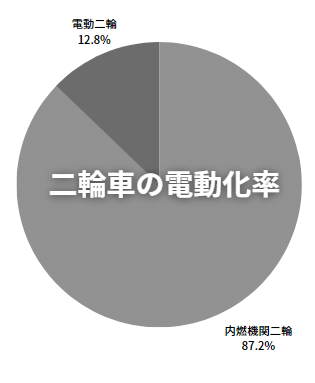

現在、電動二輪車市場においても、バッテリー交換技術は初期段階にあります。しかしながら、電動二輪バイクのシェアを増やすためには、バッテリー交換技術の導入が重要です。同時に、各メーカーが協力して充電規格の標準化を推進する動向も注目すべきでしょう。二輪業界において、バッテリー交換技術の進展が期待される一方、その展開にはさまざまな課題が存在することが明らかとなりました。

四輪業界でのバッテリー交換においては、設置コスト等の課題を乗り越えバッテリー交換の展開を狙うメーカーが他にも現れるでしょうか。充電設備においては、各市場で異なる充電規格が進んでおり、電動化をリードする中国市場や海外での動向にも注目し、情報を積極的に収集していく必要があります。